“Lucky”. La vita, la vecchiaia, il cinema.

Un cowboy illumina il suo tramonto con la serenità e la consapevolezza.

articolo di Ana Cristina Vargas tratto da SOCREM News ed. ottobre 2021

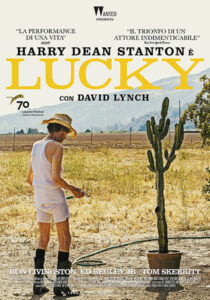

Lo scorso primo luglio, nell’ambito della dodicesima edizione del Psicologia Film Festival, sono stata invitata a introdurre e a guidare la discussione su Lucky, un film del 2017 diretto da John Carroll Lynch e magistralmente interpretato da Harry Dean Stanton, un attore ricordato per i suoi ruoli in film indipendenti e in grandi produzioni hollywoodiane (fra cui Fuga da New York; Il padrino – Parte II; Il miglio verde e Paris, Texas di Wim Wenders, in cui è protagonista).

Lucky, un film poco noto a livello commerciale, ma molto apprezzato dalla critica internazionale, incarna appieno lo spirito del Psicologia Film Festival. Ispirato dall’idea che il cinema d’autore potesse offrire agli studenti, e alla cittadinanza in generale, momenti di riflessione e di dibattito sulla mente, sulle emozioni e su molti altri temi d’interesse psicologico, sociologico e filosofico, questo festival cinematografico, da più di dieci anni, propone titoli di autori emergenti con una distribuzione limitata o poco visti dal grande pubblico.

Poiché ogni proiezione è accompagnata da una presentazione e da un dibattito condotto da un esperto del tema, un film come Lucky, che solleva questioni di ampia portata esistenziale quali l’invecchiamento, la solitudine e il morire, ha permesso di creare una proficua collaborazione fra gli organizzatori del Festival e la Fondazione Fabretti, che da anni è impegnata nello sviluppare una riflessione pubblica e nell’accrescere la sensibilità della cittadinanza in tutto ciò che concerne il fine vita. L’incontro è stato infatti un momento prezioso di dialogo, sopraggiunto dopo molti mesi di emergenza, durante il quale i presenti – molti dei quali giovani – hanno avuto la possibilità di confrontarsi, condividendo liberamente domande, pensieri e opinioni sulla permanenza, sulla paura, sulla morte e sul cinema.

La trama

La trama

Lucky, un cowboy novantenne, veterano della Seconda Guerra Mondiale, trascorre le sue giornate sempre uguali in un piccola cittadina dell’Arizona. La cinepresa, alternando i primi piani del volto segnato dagli anni del protagonista alle immagini senza tempo del deserto, ci propone il ritratto intimo e scarno di una routine che sembra ripetersi all’infinito. Bere un bicchiere di latte, fare qualche esercizio di stretching mattutino, lavarsi con qualche spugnatura umida davanti allo specchio, suonare la sua armonica, guardare i quiz televisivi, comprare le poche provviste necessarie, pranzare al diner di Joe dove è un cliente abituale, bere un Bloody Mary ( o “Bloody Maria” come si diverte a chiamarlo il protagonista) seduto nel bancone del locale notturno di Elaine: la vita di Lucky, scandita dalle sue immancabili sigarette, scorre lenta, come i passi di Theodore Roosvelt, la testuggine centenaria del suo amico Howard.

Una mattina, però, qualcosa si spezza. Una caduta costringe Lucky a confrontarsi con qualcosa che appare evidente a tutti gli altri, ma che egli stesso sembra non vedere: la sua vulnerabilità. In una sequenza memorabile, il suo medico gli dice senza tanti giri di parole che non c’è una spiegazione medica per la sua caduta, egli sta semplicemente invecchiando. Lucky, allora, si accorge di un fatto che fino a quel momento aveva potuto ignorare: l’inevitabilità della propria morte. Questa consapevolezza cambia in modo sottile ma profondo il modo in cui il vecchio cowboy affronta ogni momento della sua quotidianità, portandolo a riformulare il rapporto che aveva con il mondo e con le persone intorno a sé.

Un viaggio spirituale?

Molti critici hanno visto nel percorso compiuto da Lucky un viaggio spirituale, e in un certo senso lo è. Ma se di spiritualità si tratta, allora è una “spiritualità atea”: Lucky non crede in alcun dio, per lui non c’è nessun aldilà, l’anima immortale semplicemente non esiste. Eppure, nonostante la sua fatica nell’accettare l’imminenza della fine, Lucky gradualmente comprende che è possibile rimanere fedeli a se stessi, che può vivere fino in fondo e con consapevolezza ognuno degli istanti – grandi e piccoli – che conferiscono valore e significato alla sua esistenza e può accettare serenamente il suo destino inevitabile.

Uno dei temi centrali del film è infatti quello della solitudine. Lucky è un solitario, intorno a lui non ci sono parenti e i vecchi amici sono voci fantasmatiche al telefono. Brusco e irriverente nel modo di rapportarsi con gli altri, egli condisce le sue conversazioni con provocazioni e battibecchi. Tuttavia, dietro le discussioni e le chiacchiere da bar si intuiscono amicizie e affetti di lunga data, che non si esprimono quasi mai apertamente. C’è una differenza, spiega Lucky al medico, fra essere da soli e sentirsi soli. Lucky, a modo suo, è parte di una comunità che lo conosce, lo apprezza così com’è e si adopera per sostenerlo quando emergono delle difficoltà. Nel percorso di accettazione dell’impermanenza, le persone con cui Lucky, nonostante il suo carattere scontroso, riesce a stabilire connessioni significative hanno un ruolo fondamentale: in particolare Howard, l’amico di sempre, preoccupato per la fuga della sua testuggine, e un ex-marine incontrato per caso, veterano di guerra e testimone della morte di una bambina buddhista capace di attendere il proprio destino con un sorriso.

L’addio a un grande attore

Questo film, semplice e poetico allo stesso tempo, è reso straordinario dalla presenza di un attore del calibro di Harry Dean Stanton (Irvine, 14 luglio 1926 – West Hollywood, 15 settembre 2017), deceduto poco prima della premiere.

La dimensione autobiografica è forte a più livelli e molti sono i parallelismi fra attore e personaggio: come Lucky, Stanton aveva novant’anni durante le riprese ed era anch’egli, in un certo senso, un cowboy. Il suo esordio artistico è infatti legato ai western che negli anni Cinquanta venivano trasmesse contemporaneamente in televisione e in radio. Con il personaggio, l’attore condivideva anche l’amore per la musica, la sigaretta perennemente in bocca e un passato di servizio nella Marina degli Stati Uniti.

Forse, però, l’aspetto più toccante del film per chi ha seguito e amato la lunga carriera di Harry Dean Stanton è l’impronta indelebile che ha lasciato nel suo personaggio, al quale consegna la fragilità e la forza dei suoi ultimi anni. Si tratta, come lo stesso regista ha raccontato in più interviste, di un testamento cinematografico, arricchito dalla presenza di David Lynch, un regista con cui Stanton ha lavorato in numerose occasioni. Lucky è, in molti sensi, un addio a Stanton: una lenta uscita di scena, un incontro finale con i suoi amici e con il suo pubblico, un’ultima sigaretta che si accende, noncurante dei divieti, a conferma della sua irreverente e irriducibile unicità.

_______________________________________________________________

Ana Cristina Vargas è Direttore scientifico della Fondazione Fabretti e insegna

antropologia culturale e antropologia medica presso l’Università di Torino.